Le Consistoire israélite du Bas-Rhin a souhaité faire de cette année 2023 l’année André et Rina Neher. En effet, cette année marque les 35 ans du décès de l’écrivain et philosophe juif qui, avec son épouse, Renée dite Rina, historienne du judaïsme, a fait rayonner, dans les années 50 et 60, la culture juive francophone dans le monde universitaire.

Le Consistoire israélite du Bas-Rhin a souhaité faire de cette année 2023 l’année André et Rina Neher. En effet, cette année marque les 35 ans du décès de l’écrivain et philosophe juif qui, avec son épouse, Renée dite Rina, historienne du judaïsme, a fait rayonner, dans les années 50 et 60, la culture juive francophone dans le monde universitaire.

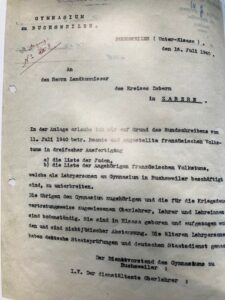

André Neher est né à Obernai en 1914 dans une famille juive respectueuse de la tradition. La famille Neher s’installe à Strasbourg afin de permettre à ses enfants d’accéder aux études universitaires. Tout en étudiant l’allemand qu’il enseignera au lycée Kléber, André Neher entreprend une thèse sur l’Allemagne dans l’œuvre de Heinrich Heine. Parallèlement, il poursuit des études hébraïques, bibliques et talmudiques. Durant la deuxième guerre mondiale sa famille se réfugie à Lanteuil, en Corrèze. Cette période constituera pour lui une deuxième naissance. Il décide d’abandonner sa thèse et l’étude de l’allemand pour se consacrer désormais aux études juives. Maître de conférences de littérature juive ancienne et moderne de 1955 à 1957 à l’université de Strasbourg, il y obtiendra la création de la licence puis du doctorat d’hébreu moderne et œuvrera pour la promotion des études hébraïques en France.

Chef de file, avec Emmanuel Levinas et Léon Ashkenazi dit Manitou, de « l’École de pensée juive de Paris », il est l’un des principaux artisans du renouveau du judaïsme en France après la Shoah.

Profondément actif au sein de la communauté juive de Strasbourg, André et Rina Neher y ont laissé l’empreinte d’un couple dynamique et humaniste, tout particulièrement en œuvrant auprès de la jeunesse.

Nous avons rencontré le rabbin Ariel Rebibo, qui a participé à l’organisation de ce colloque.

Rabbin Rebibo, André Neher est considéré comme un personnage clef du renouveau de la pensée juive après la Shoah. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est « la pensée juive » ?

La pensée juive, c’est ce que le judaïsme a à dire sur le monde, sur la relation de l’homme à Dieu, de l’homme à l’homme, de l’homme à la société, de l’homme à la politique, de l’homme à l’économie. Elle englobe tous les sujets qui ne relèvent pas strictement de la Halakha, c’est-à-dire des règles de la pratique du judaïsme.

Certains font un raccourci en appelant cela de la philosophie juive, toutefois, le mot « philosophie » a un sens assez précis. Dans ce que l’on appelle « la pensée juive » le champ est beaucoup plus large, vous y trouvez de la psychologie, de la sociologie, de la mystique, etc.

La pensée juive va connaître, tout au long des siècles, de nombreuses façon de s’exprimer : elle passera par la prophétie et la Haggadah dans un langage proche de celui des mythes puis par la confrontation entre révélation et raison avec l’apport de la philosophie arabe, elle-même nourrie par la philosophie grecque. Se développeront ensuite les courants mystiques, tel le hassidisme.

En France, après la révolution française, des universités vont s’intéresser à la pensée juive mais ce fut peu le cas des communautés juives elles-mêmes. Cette période qui va jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale est celle d’une grande assimilation du judaïsme. La pratique et l’étude juives sont le plus souvent délaissées. Il existe quelques communautés très pratiquantes mais qui accordent peu de place à l’étude de la pensée juive.

C’est le choc terrible que représente la Shoah qui va être, pour beaucoup de Juifs, l’occasion d’entamer une réflexion, entre autre, sur leur identité. Cette réflexion aura lieu dans le monde entier mais elle va être particulièrement marquée en France au sein de l’Ecole de pensée juive de Paris.

Les artisans essentiels de cette école sont André Neher, Emmanuel Levinas et Léon Ashkénazi dit Manitou. Ils s’investiront, chacun à leur manière, dans une réflexion profonde sur une quantité de thèmes fondamentaux en corrélation avec l’identité juive : l’histoire, les processus historiques, ce qu’est une nation, etc. A des questionnements modernes, on ira chercher des réponses au sein des sources juives anciennes afin de trouver des éclairages pertinents sur la manière de les appréhender.

L’École de pensée juive de Paris a été le vivier d’un foisonnement de pensées, d’actions, d’écritures, de prises de parole, de militantisme qui a réellement fait naître un nouveau judaïsme après la Shoah et dans le contexte de la création d’Israël. Elle organisait annuellement un colloque d’intellectuels juifs de langue française qui, durant plusieurs jours, nourrissait le renouveau de cette pensée. On y trouvera des personnes, croyantes ou non, aussi diverses que Eliane Amado Levy-Valensi, Elisabeth de Fontenay, Vladimir Jankélévitch, Jacques Derrida, Raymond Aron, Albert Memmi, Robert Misrahi ou Henri Atlan.

A quelle source principale et ancienne va se référer André Neher pour fonder sa réflexion ?

André Neher va d’abord renouveler complètement les études bibliques juives en dégageant « l’essence du prophétisme ». Il va s’attacher ensuite à l’étude des textes du Maharal de Prague, grande figure du mysticisme juif du XVIème siècle. Bien sûr, le Maharal a vécu au 16ème siècle dans un contexte très différent de celui du 20ème. Mais là est tout l’enjeu : voir dans la pensée de cet auteur ce qui peut servir à la compréhension des évènements d’aujourd’hui et en tirer un enseignement utile.

A l’époque où Neher va l’étudier, le Maharal de Prague n’est pas considéré comme un grand penseur. Par ailleurs, c’est un auteur qui est très difficile d’accès du point de vue de la langue, de la syntaxe, etc. Et vraiment, il faut faire un effort considérable pour l’étudier. Aujourd’hui, le Maharal de Prague est devenu une sorte de phare de la pensée juive et c’est sans doute aussi grâce à des gens comme Neher dont le travail et les écrits rendront sa pensée très séduisante. On ne peut pas, de nos jours, faire l’impasse sur l’étude des textes du Maharal. Il est devenu incontournable.

La particularité de Neher est de formuler dans un langage moderne des idées de la tradition ancienne. Pour beaucoup, il s’agissait d’une révélation. Le savoir juif pouvait être dit dans la langue de l’université et répondre aux questions existentielles. D’une manière générale, Neher est un homme qui faisaient se rencontrer des univers différents : humanisme et spécificité juive, laïcité et religion, histoire séculaire et messianisme, pensée et art. Une part importante du colloque sera d’ailleurs consacrée à Neher et la musique ainsi qu’aux échanges avec la sculptrice Anna Waisman. Une exposition lui sera d’ailleurs consacrée.

Sur un autre sujet, pouvez-vous revenir sur l’implication d’André Neher dans la vie de la communauté juive de Strasbourg ?

André Neher avait le titre de rabbin et il s’occupait de la synagogue où je me trouve. Elle se nommait à l’époque le Merkaz des jeunes. Avec Lucien Lazare, il s’est donné comme but de faire se retrouver ensemble tous les jeunes de la communauté, ce qui paraît normal aujourd’hui mais qui représentait un véritable défi à l’époque : rassembler des Juifs venant de communautés très différentes. Pour comprendre son attitude, il est important de rappeler une chose essentielle : quand les Juifs d’Europe de l’Est, dans les années 1920-1930 et dès le début des persécutions nazies, sont arrivés en France, fuyant les pogroms, ils n’ont pas toujours été bien accueillis par les Juifs de France. Les Juifs de France étaient devenus des citoyens français au même titre que les autres citoyens et beaucoup ressentaient une sorte de complexe quant au fait d’être juif d’où une assimilation très forte.

La guerre a rapproché dans le malheur les juifs quelques soient leurs origines. Celui qui pensait être plus proche de son voisin catholique, s’est découvert en l’autre Juif un frère même s’il venait du bout du monde, même s’il ne vivait pas comme lui. C’est à ce moment-là que l’identité juive s’est retrouvée au-devant de la scène : français ou étrangers, religieux ou non religieux, assimilés ou non, riches ou pauvres, etc. tous avaient subi le même sort.

Pour André Neher, savoir que des Juifs n’avaient pas bien accueilli d’autres Juifs a été un vrai choc. Il va non seulement en prendre conscience – ce que d’autres vont faire également – mais lui, va associer à cette conscience une action très dynamique. Il va faire quelque chose qui est tout à fait nouveau à cette époque, à savoir mettre dans le même bâtiment des jeunes qui sont polonais et alsaciens, des Juifs religieux et d’autres antireligieux. Neher a souhaité que cette maison des jeunes accueille tous les jeunes pour qu’ils puissent s’y rencontrer et mieux se connaître. Ensuite, quand il y a eu les rapatriés d’Algérie, il a milité pour que l’erreur de ne pas accueillir les autres Juifs ne se reproduise pas. Et heureusement, il y a alors eu, de la part de la communauté juive de Strasbourg, un véritable débordement de fraternité. Ces Juifs d’Algérie qui vont arriver, apportant avec eux des différences culturelles considérables, vont se voir ouvrir les portes des synagogues, on va leur trouver des logements, du travail, on va les aider à inscrire leurs enfants dans les écoles. L’identité juive ne sera plus limitée à une sorte d’individus, elle traversera les frontières.

Cette activité communautaire intense, André Neher l’a menée avec son épouse, comme d’ailleurs sur le plan intellectuel, une grande partie de leurs travaux respectifs est le fruit d’une réflexion à deux.

J’ajouterai qu’André Neher a été particulièrement actif dans les relations avec le christianisme. Et, encore aujourd’hui, dans les études bibliques ou théologiques, l’œuvre de Neher est parfois citée par des auteurs chrétiens.

Toutefois, Neher quittera la France pour aller vivre en Israël à la fin des années soixante. Comment André Neher a-t-il perçu la création de l’Etat d’Israël ?

Au départ, Neher était distant face à la création d’Israël. C’était à ses yeux un événement historique très intéressant, avec une portée religieuse, mais le fait que la terre soit prise à quelqu’un le gênait beaucoup. Neher était un humaniste. Le conflit avec le monde arabe va le mettre mal à l’aise. Il pense que l’on peut trouver une solution qui contente tout le monde. Or, la violence entre les nations arabes et Israël va aller grandissante. Finalement, la Guerre des Six jours et le fait que l’Etat d’Israël prenne Jérusalem vont avoir un retentissement considérable. Que Jérusalem, après des millénaires, revienne dans le monde juif, cela possède à ses yeux une dimension religieuse, cela se situe dans la suite de la sortie d’Egypte et de la destruction du Temple. La création de l’Etat d’Israël prend place dans les schémas historiques de l’histoire messianique du peuple juif.

Il faut comprendre que l’expérience commune à l’ensemble de la communauté juive mondiale qui s’est produite avant la guerre des Six Jours a eu plus d’importance que la guerre elle-même. La guerre a pris l’importance qu’elle a eue à cause de ce qui s’est passé avant et elle vient seulement clore de manière prodigieuse cette expérience. Les semaines qui l’ont précédée, une montée en puissance de la haine anti-juive s’est exprimée dans le monde entier en particulier dans le monde arabe. Le sentiment qui a été ressenti, c’est que les Juifs risquaient de vivre une seconde Shoah. Et qu’une fois de plus, les nations n’allaient pas les aider, qu’ils ne pouvaient compter sur personne. Il fallait donc se battre.

Après la guerre des Six Jours, certains ont eu l’impression d’être passé du pire au meilleur, des ténèbres à la lumière, à une lumière d’autant plus grande que ce retour de Jérusalem était inattendu. Neher a fait alors partie de ces gens qui ont jugé que l’histoire juive s’écrivait en Israël et non plus en France. Il a donc estimé qu’il était impératif, pour lui, de partir là-bas et de participer de cette manière à cette écriture.

Cela a été une remise en question de tout ce qu’il avait accompli. Mais son départ en Israël s’inscrit, je crois, dans la continuité de sa pensée quant à son rapport avec son identité juive. Par ailleurs, il a poursuivi son œuvre en français depuis Jérusalem et a continué à participer activement aux colloques qui avaient lieu en France.

Quelle est l’influence de l’œuvre d’André Neher de nos jours ?

On assiste depuis dix ans à la montée d’une nouvelle génération qui se pose, de nouveau, ces questions identitaires. Qui, souvent, sont allés en Israël et en sont revenus. Des chercheurs travaillent sur ce qui s’est passé au sein de l’École juive de Paris. La jeunesse juive d’aujourd’hui se pose les mêmes questions qu’alors mais dans un contexte très différent : qu’est-ce que c’est qu’être Juif ? Quelle est la relation de l’Homme à Dieu ? Quel est le sens de l’histoire ? Quel est le rôle de la Diaspora ?

Avec la Shoah et la création d’Israël qui furent au cœur de l’action et des réflexions d’André Neher, la matérialité du Juif s’est faite réalité, être juif n’était plus seulement une idée, c’était un fait réel qui avait et a engendré des actions concrètes. Aujourd’hui, le contexte a changé et les mêmes questions demandent de nouvelles réponses.

A travers ce colloque, nous souhaitons rappeler et mettre en valeur la richesse de ces réflexions et tout ce qu’elles peuvent nous apporter aujourd’hui. Faire de ces réflexions, de ces actions, les sources de réponses aux enjeux d’aujourd’hui. Et, d’une certaine façon, passer le témoin à la génération actuelle.

Le Consistoire israélite du Bas-Rhin a souhaité faire de cette année 2023 l’année André et Rina Neher. En effet, cette année marque les 35 ans du décès de l’écrivain et philosophe juif qui, avec son épouse, Renée dite Rina, historienne du judaïsme, a fait rayonner, dans les années 50 et 60, la culture juive francophone dans le monde universitaire.

Le Consistoire israélite du Bas-Rhin a souhaité faire de cette année 2023 l’année André et Rina Neher. En effet, cette année marque les 35 ans du décès de l’écrivain et philosophe juif qui, avec son épouse, Renée dite Rina, historienne du judaïsme, a fait rayonner, dans les années 50 et 60, la culture juive francophone dans le monde universitaire.